インフォームド(informed)とは「知らされる」、コンセント(consent)とは「同意、承諾する」という意味であり、医療においてのインフォームドコンセントは、治療や手術の前に医師から患者が説明を受け、これに同意をすることを指しています。

患者のための医療に欠かせないインフォームドコンセントについて、もう一度その内容を確認し、インフォームドコンセントにおける看護師の役割や、日本での現状と課題について考えてみます。

インフォームドコンセントとは

インフォームドコンセントとは

患者には、治療や手術の前にその内容について十分に知っておく権利があります。そこで医師が必要十分な説明を行って患者の理解、同意を得て書類にサインをするのが、インフォームドコンセントです。

医師と患者とが合意のうえで治療を進められることは、患者側が納得して治療を受けられるというメリットがあるだけでなく、医師側では確信をもって治療を進めることができ、医師と患者、双方にメリットのある合理的なシステムといえます。

近年ではセカンドオピニオンへの関心が高まっており、その点でもインフォームドコンセントの重要性が問われるシーンが増えています。

- <インフォームドコンセントで説明されるべきこと>

- 疾患に関する説明

- 治療目的、治療法の提案とそれぞれの説明

- 予測される治療期間

- 治療により期待できる効果

- 治療にかかる費用の目安

- 治療に使用する薬剤の説明ほか

説明するのは治療や手術だけでなく、術後のリハビリテーションも含み、単なる説明でなく、患者が十分に理解できるように話す必要があります。

インフォームドコンセントと倫理的問題

日本では患者に病名を告げることを「告知」と呼びますが、欧米では「真実告知(Truth Telling)」と言います。本当のことを伝える、ということです。

従来、日本と欧米とでは「患者のため」という言葉の捉え方が異なっていました。命に関わるような症状であっても患者に真実を告げ話し合おうとする欧米に対し、日本ではまずは家族に病名が告げられ、家族の意向によっては患者に告知しないまま治療を続けることが多かったのです。

患者が治療に対し不信感を抱いたり、説明内容が腑に落ちないままに治療が進められては、患者やその家族の権利を積極的に守っているとはいえません。医療上の倫理に基づき、患者や家族への真の配慮について考え、インフォームドコンセントに当たる必要があります。

インフォームドコンセントは、患者の自己決定権・自律を守るための行為であることを忘れず、患者の尊厳を守りながら権利を配慮したものでなければなりません。

インフォームドコンセントにおける看護師の役割

インフォームドコンセントの主体となるのは医師と患者ですが、看護師が立ち会うケースが増えています。インフォームドコンセントにおける看護素の役割は、大きくいうと患者や家族が十分に理解し、意思決定できるようにサポートすることです。

事前の説明における役割

インフォームドコンセントを知らない看護師はいませんが、一方でほとんどの患者や家族はインフォームドコンセント自体初めての経験で、充分に理解している方は少ないと考えられます。

既に症状に苦しんでいる患者とその家族にとって告知は怖いものであり「自分たちでは解決できない問題」と捉えがちです。そこで、患者に最も近い医療スタッフである看護師が事前にインフォームドコンセントの趣旨や方法を説明し、告知に向けての心理的な準備をサポートしていきます。

希望する立会人との時間調整を手伝ったり、メモやレコーダーの準備ができること、分からないことは何度でも聞けること、同意書にサインしても迷いが出た場合には申し出てよいことなどを話しておきます。

説明中の役割

医師が患者さんに説明しているとき、看護師は、医師の説明が患者や家族に正しく伝わり理解できるよう、患者が医師に質問したい内容が正しく伝わるように、双方をサポートします。

看護師の役割は、患者や家族の権利を守るために積極的に働きかけること、つまりアドボカシーにあります。擁護するのは、患者さんの知る権利、そして自己決定の権利です。

具体的には、患者や家族が気がかりとしていることを重視し、治療との関係性を確認したり、選択する治療の利害、患者さんの生活・人生への影響の理解を促したり、状況によって看護職としての見解を示しながら、患者の価値観による決断を支援します。

患者が健康や死について真剣に向き合うのを助けたり、患者や家族の価値観を明らかにし優先順位をつけ、そのなかで最も重要な価値を基盤とした治療の選択をサポートする、患者の苦悩や治療選択への思いを言葉にしてもらったりすることもあります。

医師の説明する内容が、患者にとって適切で十分であるかを確認するのも看護師の役割です。患者と家族の意思が相違しているケースがあるため、その場合相違をなくすためのサポートをします。

インフォームドコンセント後にも、その選択を患者が受け入れているか、心理的負担が残っていないかを確認し、納得して治療が受けられるようサポートを継続します。

インフォームドコンセントの現状と今後の課題

日本で十分に浸透しているとは言えない

インフォームドコンセントという考え方は1960年代にアメリカで確立したものですが、日本に導入され始めたのは1990年代のことです。歴史の浅さもあり、正しいインフォームドコンセントが行われていない病院や医師は多数存在します。

医師不足、看護師不足という事情があるとしても、医療用語で細々と書かれた分かりにくい同意書にサインしてもらうだけでは、正しいインフォームドコンセントとは言えません。

「病気のことは医師に任せておけ」という態度や、リスクを説明せずに気休めばかりを言うこと、新しい医療技術を試すために患者の意志を無視する行為もまたインフォームドコンセントとは相いれないものですが、こういった医師が実際に存在するのです。

医師、患者、看護師のそれぞれが努力する

同じ多忙な環境でも、インフォームドコンセントの正しい実施を目指して、医師と患者がコミュニケーションを取りながら治療を進めている病院も存在します。

患者は全てを医師任せにして責任放棄するのではなく、医師は患者には理解が難しいからと説明を省くのではなく、お互いがインフォームドコンセントの重要性を認識し、分かりあう努力をすること、これを看護師ができるだけサポートすることが大切です。

- 医師と患者が合意して治療を進められる合理的なシステム

- 疾患や治療法ほかの必要な情報を患者が理解できるように話す

- 患者や家族の知る権利、決定する権利を積極的に守る必要がある

- 事前に趣旨や方法を説明し、心理的準備をサポートする役割

- 医師と患者双方を支援し、患者の価値観を尊重する

- 日本での浸透はまだまだで、努力が必要

看護師の転職サイト、おすすめは?

看護roo!

看護roo!

※九州・四国はサービス対象外です

無料登録はコチラ

無料登録はコチラ

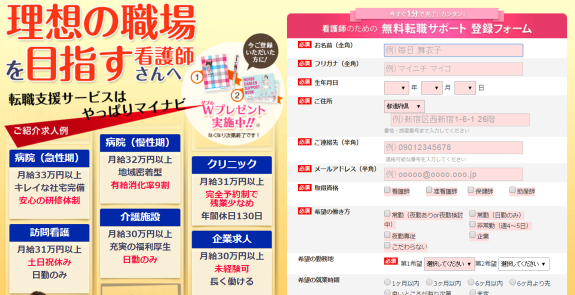

マイナビ看護師

マイナビ看護師

無料登録はコチラ

無料登録はコチラ

コメントを残す