ナースコールは、入院中の患者さんの容態に何かあったり、予期せぬトラブルが発生した時に鳴らされるもので、まさに「患者さんの非常ベル」です。体が不自由である、病気で歩くことができないような患者さんは、このナースコールを使うことが、唯一の自分の異常を伝える手段になっています。

看護師は、ナースコールが鳴らされたら即座に対応して、患者さんのもとに駆け付けなければなりませんが、実際の看護師業務においては、このナースコールが看護師の負担やストレスになっていることも少なくありません。

ここでは、ナースコールの役割について、どのようにすれば看護師、患者さんともにお互いに良い環境を作っていくことができるのか、考えていきたいと思います。

目次

看護師たちが抱えるナースコール問題

看護師の中には、ナースコールによって業務に支障をきたしたり、強いストレスになっていたりするケースがあります。こうしたナース問題はなぜ起こるのか、主に以下のような理由だと言われています。

1.ナースコールの回数が多い

誰に呼ばれるのかはその時によりますが、とにかくナースコールの回数が多く、例えば1夜勤中に50回以上呼ばれてしまう、ということもあります。緊急を要するコールもあれば、鳴らすほどでもないケースもあり、後者の場合が多いと看護師が精神的に参ってしまいます。

またその都度、病院内を駆け回らないといけなくなりますので、看護師の体力の消費も大きく、かなりの負荷がかかってしまいます。

2.1人で対応できる患者数に限界がある

上の話とも関係しますが、夜間に1人などで対応しなければならないケースでは、同時に複数のナースコールがなってしまう場合もあります。物理的に患者さんのところに向かうことができない、という問題が起きてしまうでしょう。

慌てていますから、患者さんへの対応が十分にできないという可能性もあります。

3.ナースコールを呼ぶ理由に問題がある

言い方は良くないのですが、患者さんの中には本来ナースコールをするべきことではないもので、ナースコールしてしまう人がいます。「足が痛い」「喉が渇いた」「眠れない」・・・。さらに呼んでも「自分は押していない」と言う人もいます。

全てを悪質な故意とすることはできません。患者さんの中には、認知症などで自分のしていることが分からない方もいらっしゃいます。ひとくくりにすることはできませんが、中には意識的にナースコールを押す患者さんもいて、それが看護師にとって大きな負担になっています。

救急車でも同じような問題が・・・

ナースコールの問題は、実は救急車が抱えている問題と似ています。救急車は本来、急病で動けない人や大けがをした人を運ぶためのものですが、最近は、「風邪をひいた」「指を切った」「だるい」程度で呼ぶケースがあるようです。

その程度で呼ぶのは良くない、ということもありますが、重要なのは限られた救急車がこのような人に向かっていて、結果、本当に救急に運ばなければいけない人に間に合わず、その人が助からないというケースです。

ナースコールも同様で、限られた人数で対応しているので、万が一、本当に緊急の措置が必要な人が助けられないということが出てきます。これでは本末転倒ですよね。

ナースコールの対応、注意点について

それでは「わがままな」患者さんを厳しく注意すればよいのかと言うと、そうではありません。以下では看護師のストレスや負担を減らす方法について考えていきます。

1.ナースコールの内容を見極める

ナースコールが鳴ったら、一目散に駆けつけるのには実は落とし穴があります。本当に病室に行かないとできないことなのか見極める必要があります。

①用件を聞く

まず、電話先で「どうしましたか?」と用件を聞きます。もし、準備が必要なものがあればこの段階で用意できます。病室に行き○○が必要だったと、二度手間になってしまうことを防ぎます。

②誰からなのか把握する

いつも同じ用件でナースコールしている人ならば、だいたいの内容は想像できます。①と同じように、事前に準備するものがあれば、この段階で用意できて、負担を減らすことができます。

一方、初めての患者さんの場合は、本当に大きな異常が起きている可能性があります。この場合は、すぐに病室に向かったほうが賢明です。

③用件を予想できる場合は、逆に聞く

この人ならばこれかなぁ、と思う場合は逆に看護師のほうから「○○のようですか?」と聞いてあげましょう。手間が省けますし、患者さんも話しやすいですね。もし、意図的にナースコールしている人がいれば、この切り返しで口をつぐんでしまうかもしれません。

2.患者さんへのコミュニケーションを大切にする

あまり緊急度が高くないことでもナースコールをしてくる患者さんへの対応ですが、こちらからコミュニケーションを取ることで解決できるケースもあります。

ひょっとするとその患者さんは、入院生活で寂しく、不安で話し相手が欲しい場合もあります。日常的なコミュニケーションに飢えていると、このような形で無意識のうちにナースコールをしてしまうかもしれません。

日中、通常の勤務の際にその患者さんとしっかりコミュニケーションを取っておけば、悩みや不安の原因が分かり、解決できるかもしれません。看護師の仕事は看護行為だけではなく、特に入院患者と接する場合は、しっかりとした接遇、コミュニケーションが求められます。

このように誠意を見せることで、もし「クレーマー」的な患者さんがいても、それをなだめることができるかもしれません。ただ、上で書いたように、人の命がかかっていますので、注意をすることも時には必要ですが、その場合は、個人で判断せずに、上長の判断、指示を仰いでください。

不要なナースコールを少なくするには?

不要なナースコールが少なくなれば、本当に大変な患者さんのSOSに全力投球することができます。そのためには、以下の方法が重要だと言われています。

1.ナースコールの原因をあらかじめ解決する

「呼吸器の調子が良くない」「点滴が外れてしまった」などは、十分に機械などを整備しておけば発生しない問題です。メンテナンスと運用をより正確に、慎重に行うことがこのような機材トラブルが減り、ナースコールも減らすことが可能になります。

また、「夜中にトイレに行きたくなった」などは、就寝前に済ませておけばある程度防げるものです。それまでの看護師の仕事内容やスケジュールが正しいかどうか、見直すのも1つの方法です。

2.看護師組織の見直し

大きな話になりますが、看護師のチームをどのように作り、効果的に運用していくのか、業務効率を上げていく制度作りが必要になります。

ナースコール以前に周囲の連係プレイで「気づく」。このことで、ナースコール以前の段階で問題を解決していくことが可能になります。

これは個人だけでできることではなく、管理職や経営陣の意向も反映するものですので、長期的なテーマとして考えていきたいものになります。

いずれにせよ、ナースコールは絶対に必要なものです。必要であるがゆえに、本当に必要な時に全力対応できる体制を整えることが大切です。

- 看護師は何度も、頻繁に呼び出されるナースコールでストレスや疲労を感じている

- 本来の目的以外にナースコールを押している患者さんがいる

- ナースコールが多いと、本当に必要な人に対応できない

- ナースコールを押さずに済むように事前に問題を解決することが必要

- 組織やチームのあり方を見直す必要があるかもしれない

看護師の転職サイト、おすすめは?

看護roo!

看護roo!

※九州・四国はサービス対象外です

無料登録はコチラ

無料登録はコチラ

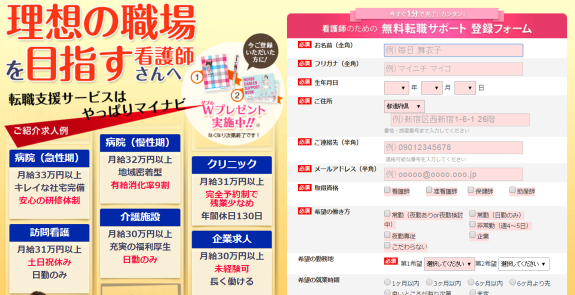

マイナビ看護師

マイナビ看護師

無料登録はコチラ

無料登録はコチラ

コメントを残す